近日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)与阿根廷国家科学技术研究理事会(CONICET)火地岛南极与南美研究中心(CADIC)开展联合研究,揭示南极遥感植被制图盲区。相关研究成果以“被忽视的‘深色地衣’:南极遥感植被制图的盲区”为题,已发表在高影响力综合期刊The Innovation(中国科学院1区Top期刊,影响因子25.7)。

地衣具有极强的环境耐受力,广泛分布于南极生态区,是极地的先锋物种。它们具备固氮、风化岩石、吸水并稳定土壤等生态功能,可为高等植物的生长创造条件,在维系南极生态系统的多样性与稳定性方面发挥着关键作用。由于南极存在大量人类难以抵达的区域,其生态观测对遥感技术的依赖性极大。然而,目前广泛采用的基于光谱指数的遥感方法,在地衣尤其是深色地衣的观测上存在明显不足,使得南极植被制图中常常低估甚至忽视了地衣的覆盖,形成了制图盲区,这极大地限制了人们对南极植被真实分布情况的认知。

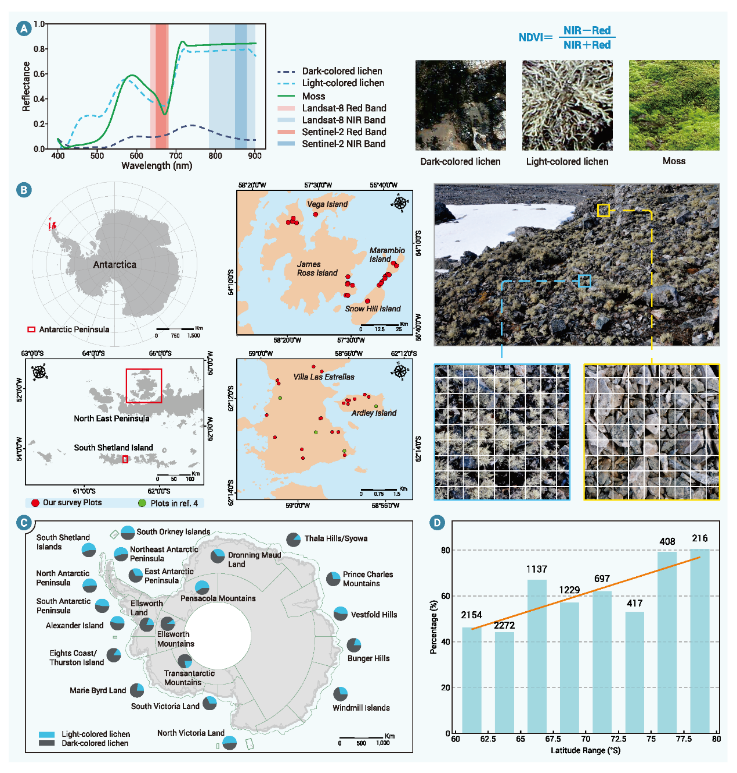

研究团队基于南极两个典型生态区获取的22个实测样方数据,结合此前已发表在 Nature 旗下数据期刊 Scientific Data 的“三极地衣地理空间数据集”,分析了光学遥感在南极深色地衣识别中的局限性,并首次定量说明这一“隐形植被”导致的遥感误差,阐明了该盲区对南极植被分布格局认知的影响程度(图1),并提出针对性的改进方向。

研究团队发现,在纬度较低的南设得兰群岛,植被覆盖度平均被低估约31.5%,其中深色地衣贡献了低估量的73%;而在纬度更高的东北半岛地区,地衣可占总体植被覆盖的90%,深色地衣比例进一步上升,但遥感指数方法显示为“无植被覆盖”。总体来看,遥感在地衣观测方面的局限性导致了对南极植被覆盖度的系统性低估,且深色地衣比例越高,低估问题越为显著。

为进一步评估这一影响,研究团队利用自主构建的包含不同颜色型地衣的地理信息数据集,分析了深色地衣在不同生态区和纬度带中的分布特征。结果显示,深色地衣在南极各生态区中的平均比例约为54%,低纬度地区略高于40%,而高纬度地区接近80%。鉴于此,研究团队认为,对深色地衣的低估会在跨区域分析中进一步放大误差,扭曲植被分布格局及其变化趋势,从而限制人们对南极生态系统的准确理解。未来南极植被遥感研究应发展针对地衣特性的光谱指数,并融合温度特征(热红外)、表面粗糙度信息(毫米波)及多特征联合机器学习模型优化,实现不同类型地衣的精准识别与覆盖制图。

空天院副研究员吴文瑾为论文第一作者,CADIC 研究员Guillermo Pastur和空天院研究员李新武为共同通讯作者。研究工作得到了国家重点研发计划政府间国际科技创新合作专项与国家自然科学面上基金的支持。该合作也获得了中国科学院国际交流计划(PIFI)的资助,由吴文瑾担任项目负责人,Guillermo Pastur作为访问科学家,于2025年7月至9月在空天院开展了联合研究(图2)。

未来,双边团队将继续在南半球典型生态区联合开展地面观测与卫星参数反演研究,致力于构建更加全面、精准的南半球生态遥感监测体系,为深入理解气候变化背景下的生态系统响应提供重要的科学支撑。

论文链接:doi.org/10.1016/j.xinn.2025.101122

图1. 南极地衣。A. 深色地衣、浅色地衣和苔藓光谱(2024 年 2 月于南极半岛获取)。阴影区域表示常用光学卫星(Landsat-8 和 Sentinel-2)计算 NDVI 的波段范围。B. 研究区和调查点位置,以及地物覆盖度的估算过程。C. 南极不同生态区中深色地衣占所有地衣的比例。D. 南极不同纬度带中深色地衣占所有地衣的比例。

图2. Guillermo Pastur在华访问期间参加了第五届可持续发展大数据国际论坛,并作题为“阿根廷本土森林保护规划:融合生物多样性与人类足迹的决策支持”的报告

动态新闻