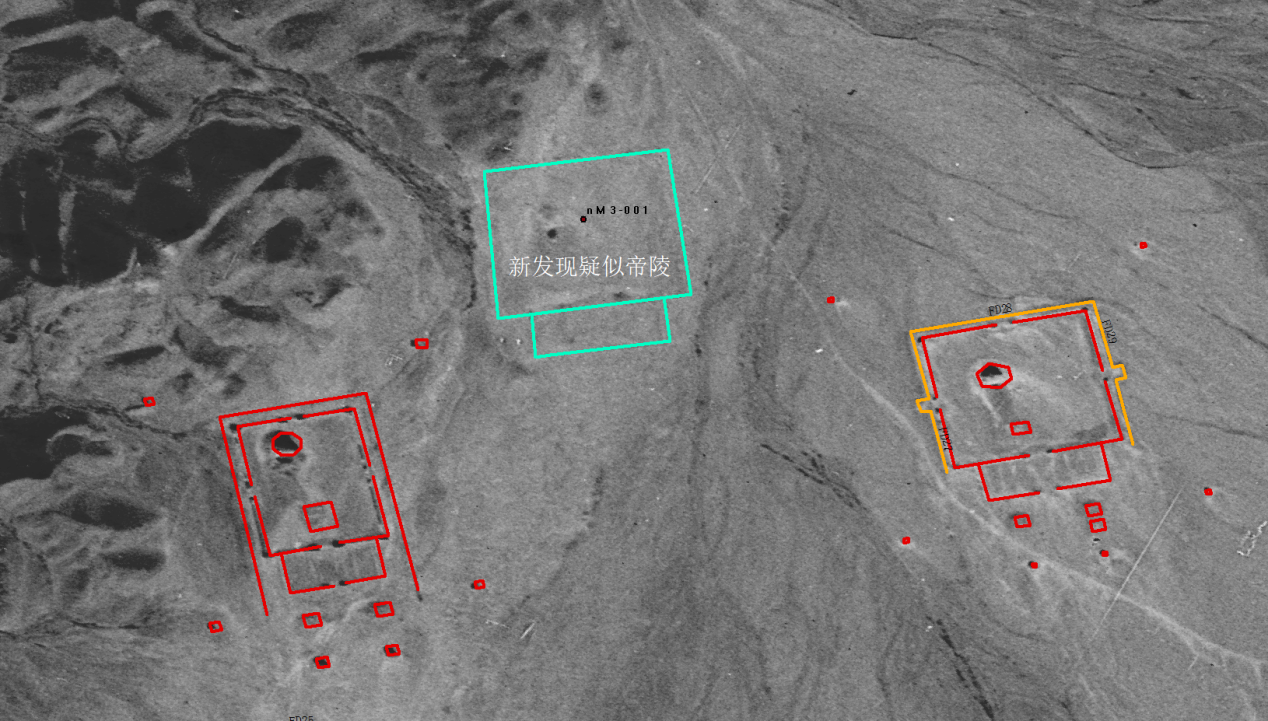

7月11日,在巴黎召开的第47届世界遗产大会上,西夏陵成功被列入《世界遗产名录》,成为我国第60项世界遗产。在西夏陵的申遗过程中,联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心(HIST)科研团队通过实地的环境考古调查、创新性的遥感技术和数据分析等手段,为西夏陵的申遗及研究提供了科学依据和技术支持,帮助揭示了西夏陵的历史面貌,并为未来遗产的保护与管理提供先进的数字化保护建议。2017年,HIST团队副研究员刘德成应宁夏文物考古研究所的邀请参与西夏陵的研究。他利用历史影像数据,对陵园分布区现公布的帝陵和墓园陵墙进行系统的影像识别和提取,发现了更多的陪葬墓,并提供给宁夏文物考古所,有力支持近些年西夏陵的考古发掘工作。在研究过程中还在五号帝陵和六号帝陵的北部发现一个大型陵园,规模和等级与帝陵相当。

2024年,西夏陵申遗小组在西夏陵开展环境考古研究,聚焦古防洪工程和古水系的研究,为申遗工作提供科学研究支持。结合专业特点和学科优势,刘德成及其HIST团队利用遥感、测绘、古地理学、古沉积学、第四纪地质与地貌学、环境考古学等多学科的理论基础和现代技术为指导,多次奔赴现场开展野外调查,获取大量一手资料和新发现。

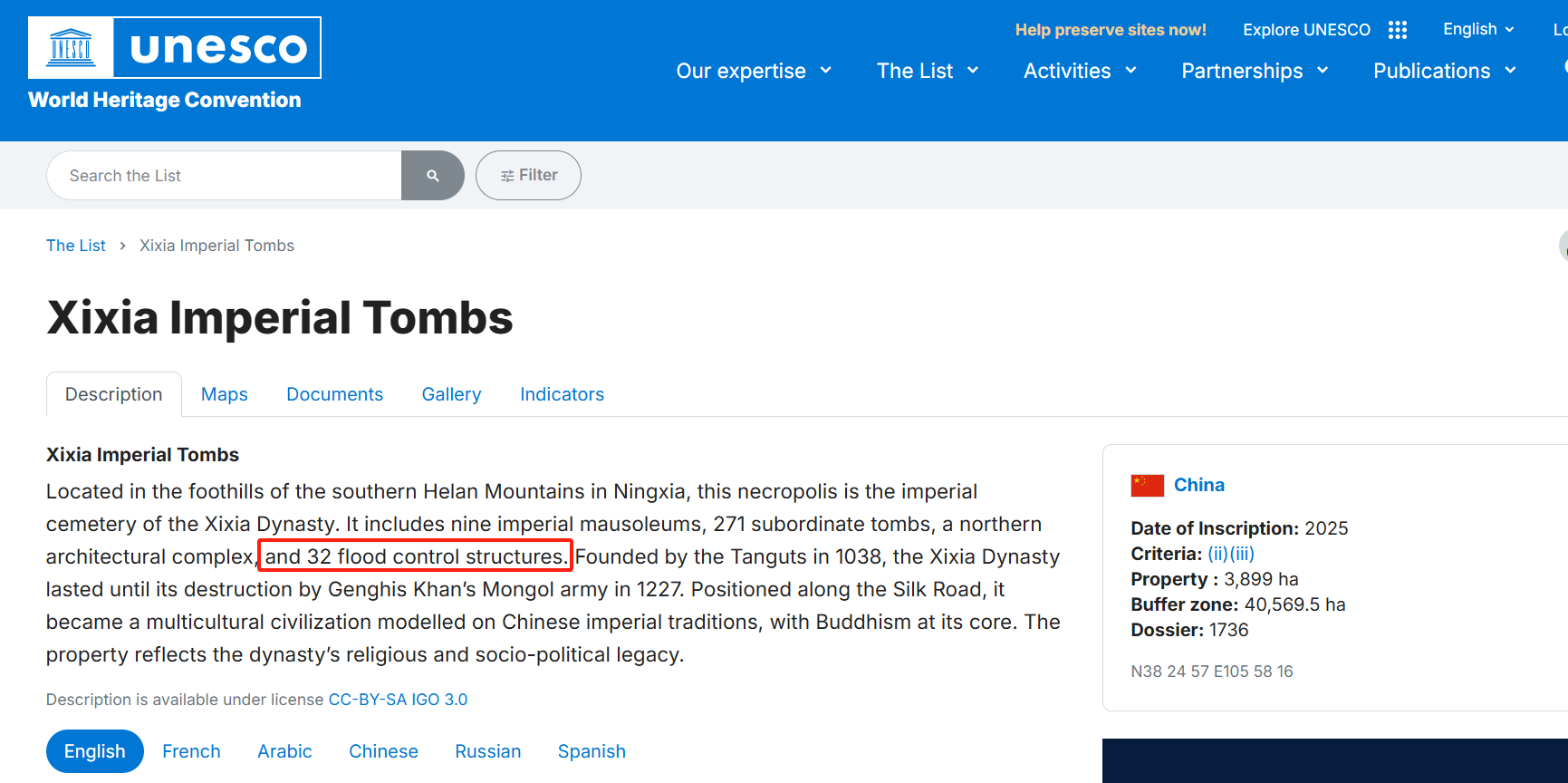

截至目前,HIST团队通过调查共整理出74条防洪工程,包括防洪堤65条、防洪坝5条和导流渠(沟)4条三类。与原先公布数据相比,新增发现40条防洪堤、2条防洪坝、1条导流渠(沟)。最新调查的累计工程长度为7715米,比原有工程长度数据增加3538米。

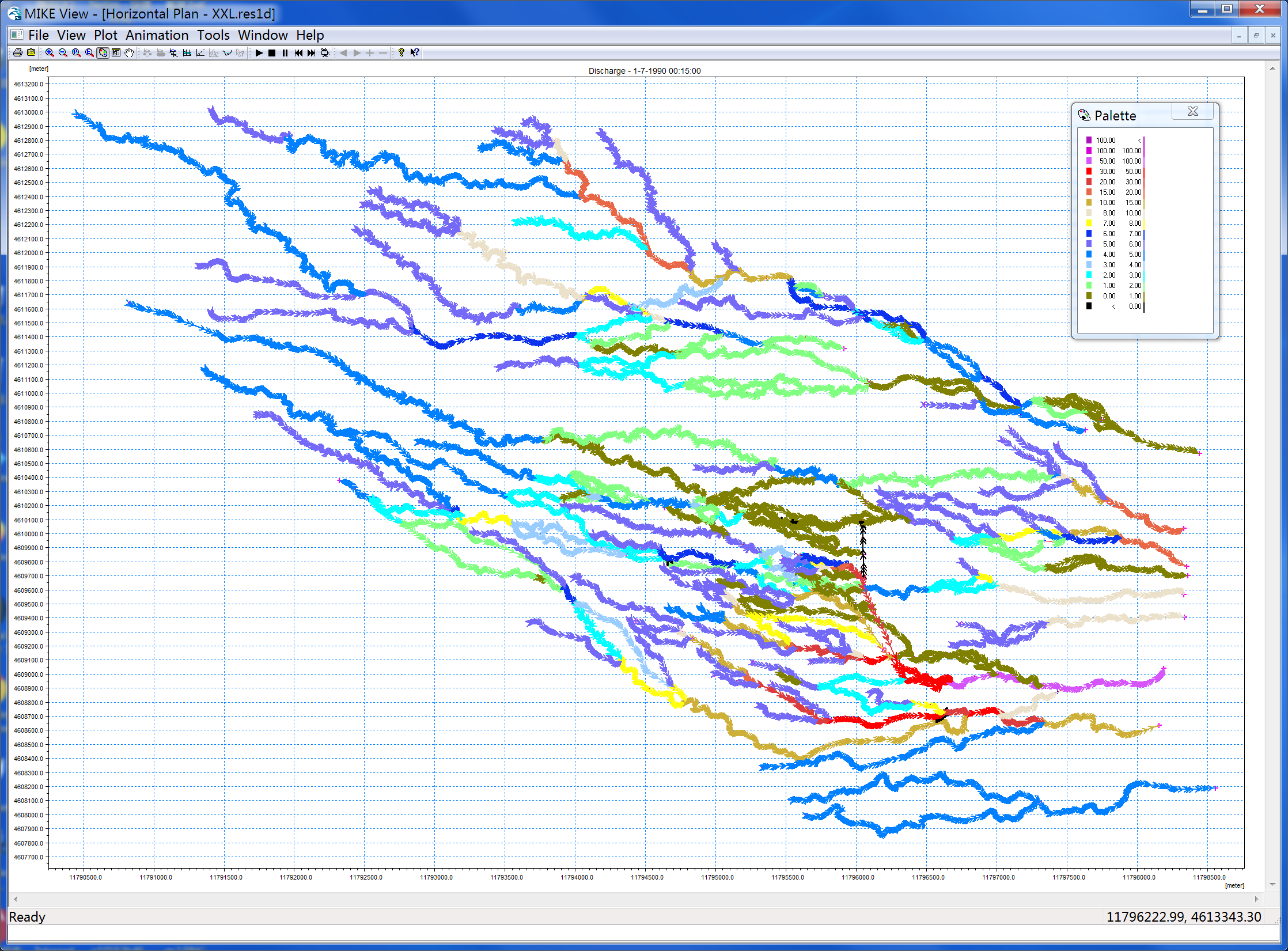

HIST团队通过环境考古的方法,系统查明古水系,并阐释园陵布局和古水系之间的关系,揭示了古代防洪工程预防的对象和修建依据;利用MIKE11水文模拟软件,模拟西夏时期极端降水环境下沟谷水系的水文过程,获取易发生溢流洪水的河段,证明了古人修建防洪工程的必要性。此次新发现的防洪工程体系也将被纳入西夏王陵遗址组成部分。

另外,HIST研究团队副研究员骆磊等人通过多源卫星遥感与深度学习模型,建立了一套基于易获取卫星数据和先进技术的、可推广的考古遗址探测与评估方法体系,智能辨识测绘陵区帝陵建筑、陪葬墓等遗址遗迹,揭示帝陵与周边自然环境的深刻关联及布局;基于构建的贺兰山冲积扇指数(HALF),量化分析了西夏陵保护面临的潜在自然风险。

HIST研究团队的多学科研究和数字化技术应用为西夏陵申遗成功提供了支持。通过遥感技术、环境考古和深度学习等手段,HIST研究团队不仅揭示了西夏陵遗址的空间布局和文化特色,为西夏陵的申遗贡献力量。未来,将继续致力于推动文化遗产保护技术的创新与应用,结合遥感技术和环境考古等多学科手段,为全球遗产的保护与传承发挥作用。

相关成果:

·关于新发现的防洪工程体系相关研究成果,将联合宁夏文物考古研究所和西夏陵文物管理保护处近期在相关刊物公布发表并出版专题研究报告。

·关于贺兰山冲积扇指数的相关研究成果以“Remote Sensing Archaeology of the Xixia Imperial Tombs: Analyzing Burial Landscapes and Geomantic Layouts”为题,发表在《Remote Sensing》。

(https://doi.org/10.3390/rs17142395)

新发现疑似帝陵

西夏陵Ⅰ区降雨15分钟时模拟流量分布图

早期发现的古防洪工程被列入西夏陵遗产组成

HIST代表团现场见证西夏陵列入世界遗产名录

动态新闻