近日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)联合河海大学、国家卫星气象中心等单位提出一种多类微波指数协同校正复杂地表条件影响(如冻融交替、积雪和植被覆盖等)的地表温度遥感方法,利用我国风云三号系列卫星的组网观测能力,从日内变化的维度揭示了微波地表温度相对于热红外地表温度的温差缩小和峰值滞后特征,可有效反映陆气间能量交换的土壤热惯量属性。

地表温度(LST)作为表征地球表面热力状况的关键参数,不仅直接参与地表能量平衡和水文循环过程,更是生态环境监测、极端天气预警和气候模型构建的重要基础数据。因此,LST的精准测量始终是气象卫星的核心任务之一。

传统主流的热红外遥感技术虽然能够获取高精度、公里级的地表几微米深度的温度变化,但受限于热红外波段的弱穿透性,其难以穿透云层、植被等遮挡物获取地表整体热状态,并且夜间探测能力下降,难以实现全天候、全天时连续测量。

风云三号(FY-3)系列卫星是我国第二代极轨气象卫星系统,其搭载的微波辐射计(MWRI)工作频段覆盖10-89GHz。该仪器具有穿云透雾能力,能够有效探测稀疏植被层和薄雪层下的地表信息,综合反映土壤-植被复合系统的整体热状态,即地表的“等效”温度。更为重要的是,自2008年首星成功发射以来,风云三号系列已发展成为包含晨昏、上午、下午和倾斜轨道的多星组网观测体系,这一独特的“超能力”为实现地表温度日内变化的连续追踪提供了关键契机。

传统微波地表温度反演方法往往忽略了地表复杂条件的动态变化,受土壤水的相态变化和积雪覆盖影响,冻土和融土区域的微波辐射特性存在显著差异;植被层散射效应、大气水汽吸收等因素进一步增加了微波辐射传输过程的复杂性。这些因素共同导致现有经验算法的反演精度受限,且在不同季节、不同地物类型和跨传感器应用时表现出较差的鲁棒性。

针对上述问题,水循环遥感(EOwater)团队提出一种两阶段、全季节适用的物理统计反演方法:

第一阶段,基于微波多通道亮温数据构建冻融指数(FTI),量化冻融相变过程中温度与介电特性的协同变化特征,采用冻融判别式算法实时判断地表冻融状态,并针对不同状态构建独立的温度反演模型。

第二阶段,整合大气水汽、植被覆盖、积雪、地表水体等10余种微波指数,按照冻结期和融化期逐步回归优化筛选关键变量,基于全局显著性排序确定最小变量集,构建精度与泛化性平衡的全球普适模型。

该方法通过冻结期和融化期的独立参数化反演,解决了水分相变等复杂地表条件变化导致的微波辐射非线性变化难题,实现了不同地表类型和多颗风云三号卫星微波辐射计的地表温度反演。

表1 风云三号微波成像仪地表温度反演方法

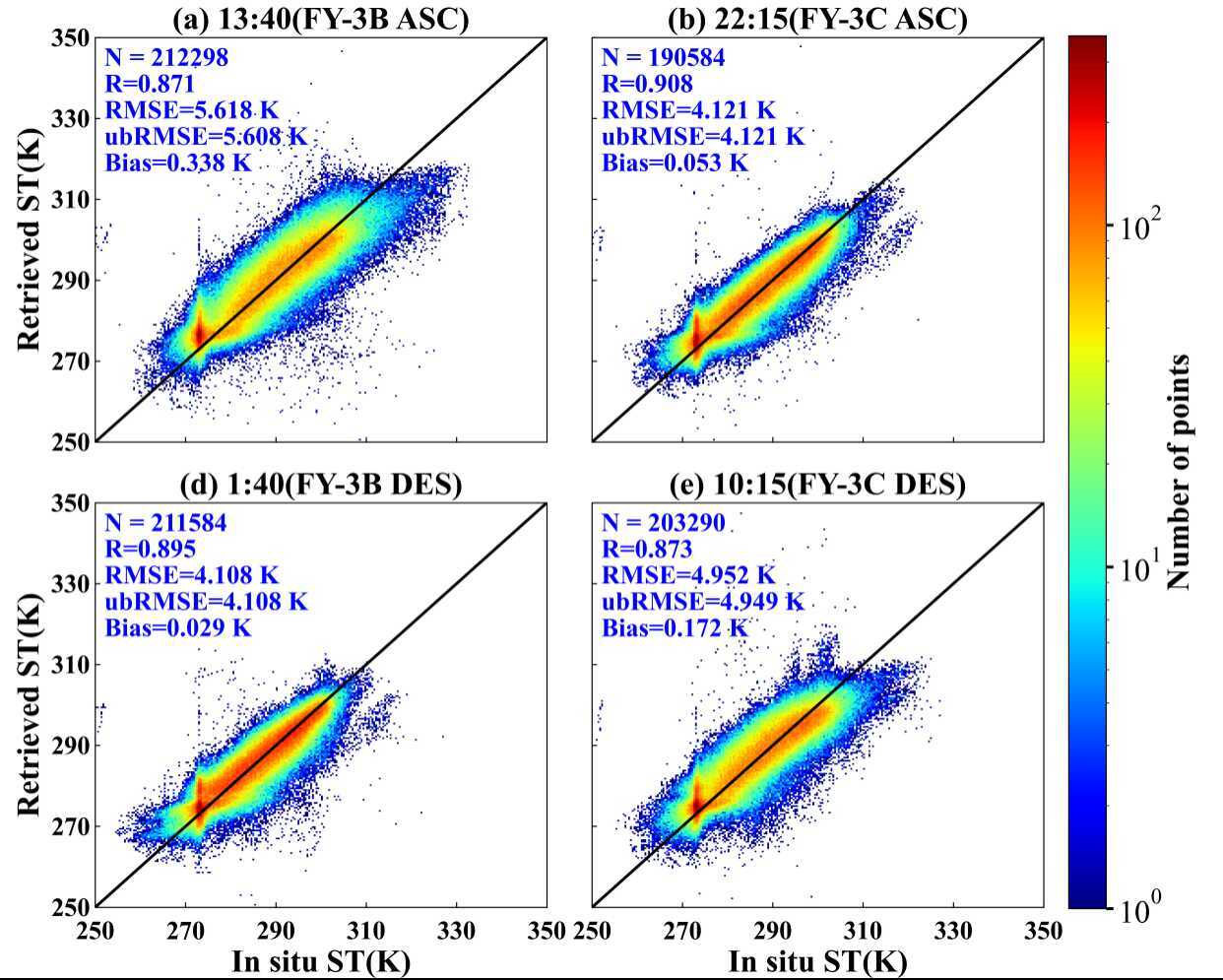

研究人员基于全球ISMN、SCAN、USCRN等13个地面观测站网,超过300个站点的5厘米实测地表温度数据进行验证。结果表明,在融化地表,模型反演地表温度的均方根误差约为5K,相关系数可达0.88以上;在冻结地表,均方根误差稳定在4.5K以内,但相关系数相对较低(约0.6)。模型整体表现稳定,误差范围控制在4-5K之间,全局相关系数达到0.87以上,充分验证了模型的可靠性和适用性。

图1 风云三号系列卫星微波成像仪地表温度日内变化反演

图2 基于地面实测温度的FY-3/MWRI LST反演验证

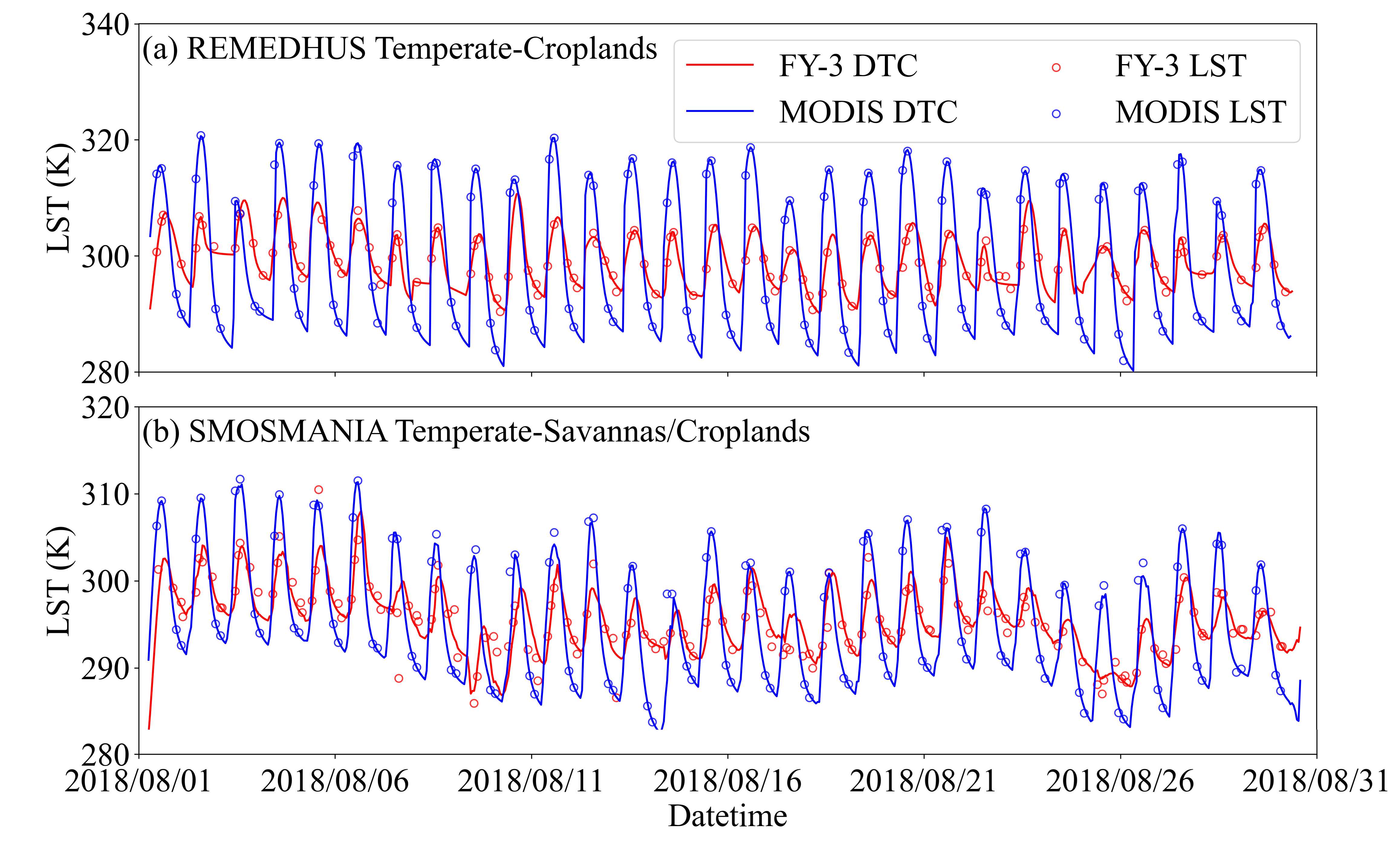

对比分析表明,FY-3 MWRI反演的LST相对于MODIS LST产品存在显著的温差缩小和峰值滞后特征。以日变化剧烈的8月为例,MWRI观测的昼夜温度在站点的平均变幅较MODIS减小约50%,MWRI记录的日最高温度出现时间平均滞后MODIS约1.5小时。这种差异源于两种遥感技术的本质区别,相比热红外反演的地表“肌肤”温度,微波反演的地表“等效”温度反映更深层的土壤热状态,这对于土壤热惯量、热通量的监测尤为重要,适用于气候模型的长期热存储和能量再分配研究。

图3 2018年8月基于MODIS和FY-3/MWRI观测模拟的LST日循环变化

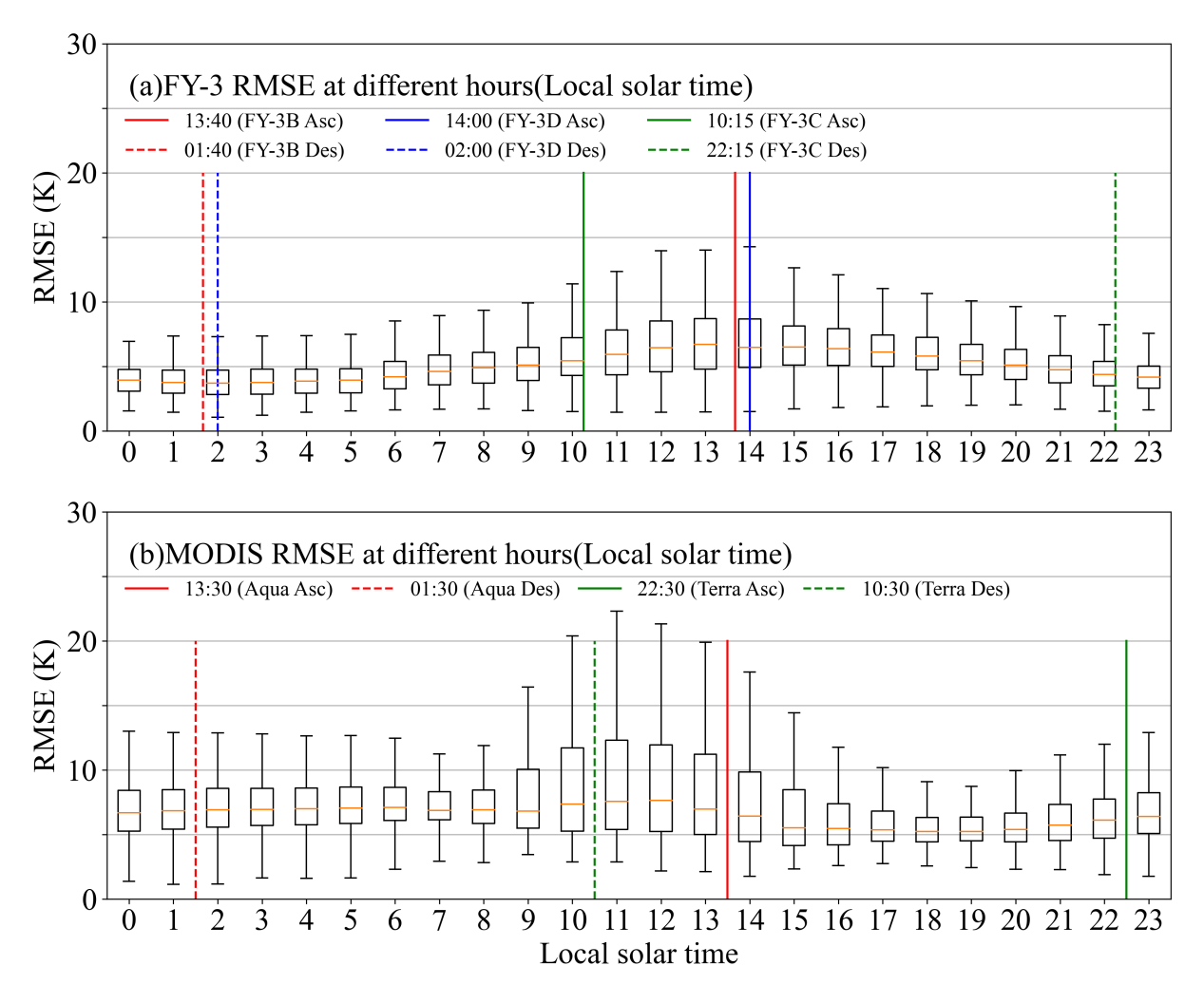

相对于单颗卫星每日1-2次的观测,风云三号B/C/D通过三星组网的多轨道协同观测,显著提升了地表温度日变化特征的捕捉能力。具体而言,该系统在10:15、13:40、14:00(日间)和22:15、01:40、02:00(夜间)等关键时段实现了日内高频次观测。基于地面验证站网的评估结果表明:风云卫星三星协同观测数据构建的地表温度日循环模型,其24个整点时刻的温度重建均方根误差仅为5.2 K,显著低于MODIS的每日四次观测系统。这一能力为陆面过程模型中的地表热通量估算和能量平衡研究提供了更可靠的数据支持。

图4 基于FY-3/MWRI和MODIS地表温度的日循环模拟结果与地面实测之间的均方根误差分布

上述研究成果“FengYun-3 Meteorological Satellites’ Microwave Radiation Imagers Enhance Land Surface Temperature Measurements Across the Diurnal Cycle”已发表在遥感领域TOP期刊《ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing》(IF=10.6)。第一作者为遥感与数字地球全国重点实验室水循环遥感研究室科研助理熊雨阳,研究员赵天杰和河海大学教授吕海深为共同通讯作者。

关联数据集在国家青藏高原科学数据中心公开发布,用户可开放获取。本研究得到国家重点研发计划“面向国产卫星的土壤—植被—冰雪三维遥感机理建模与定量反演技术”和风云卫星应用先行计划的共同资助。

文章信息:

数据信息:

熊雨阳, 赵天杰, 吕海深, 施建成. (2025). 全球FY-3/MWRI地表温度每日产品数据集(2011~2024). 国家青藏高原科学数据中心.

动态新闻